●稲子湯

温泉法の基準に照らすと、立派な温泉。なのに、ここの湯、稲子温泉とは称していない。加熱すると気が抜けて、源泉そのままの温泉ではなくなってしまうことを、まるで見越していたかのようだ。

もちろん、古来より伝えられたその名を守っただけなのだろうが、偽装温泉が次から次へと明るみに出てくる昨今、何とも謙虚な話だね。

あらためて、愛着を覚えてしまう。

●excuse

かく言うワタシの原点は、マワシ・ヌルメ・ワカシなしの「わがまま」温泉。しかも、旅館でなくてはならない。そんなお湯を求め続けて、ひたすら行脚。で、その結論は、そんな温泉、めったにないぞ。貴重どころか珍重さるべきお湯なのである。

しかし、厳然として存在することも事実なだけに、お宿の雰囲気・食事・ホスピタリティまで含め、お気に入りの一湯を、足を運んで探してみるべし。目的もった秘湯めぐりは楽しいよ!

●環境省による調査

温泉法改正に向け、こんな程度でいいんだろうか。

温泉利用施設に関する調査結果 |

|

国交省の実態調査によると、「温泉宿泊施設の9割が加水・加温」なんだそうである。その実態に、別に驚きはしないのだが、いわゆるスポイト一滴温泉のような偽装のための加水ならともかく、適温にするための加水・加温はやむを得ないと思えるだけに、こういう極端な論調がまかり通っては、かけ流しのもてなし受ける源泉様もお気の毒。

なぜって、秘湯として有名な蔦温泉・鶴の湯温泉・玉川温泉その他多数、全部アウトになってしまう。玉川に至っては「源泉100%の湯船」しか認められないことになると、こりゃ大変! 傷口にお湯が染みて阿鼻叫喚の地獄絵が想像できる。また、稲子湯のような摂氏7.6度の炭酸泉に、浸かれというのも度が過ぎる。

そんなわけで、「草津みたいな湯畑造れ! 冷鉱泉は温泉じゃない!」と、ダダをこねているようにしか、ワタシの目には映らない。

・国土交通省報道発表資料 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/01/010929_2_.html

・温泉表示に関する実態調査の結果概要について http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/01/010929_2/01.pdf

ここで面白いのが、環境省と厚労省との縄張りに、国交省が首を突っ込んできたこと。いかなる権限あるのやら、この事態をとりあえず整理してみることにする。

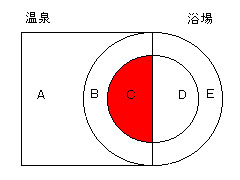

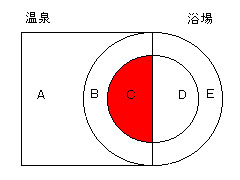

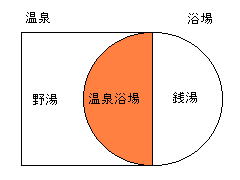

まずは、右図を見で欲しい。これが環境省と厚労省との縄張りである。ワタシは「泉源から湯船まで」なる本考察で、オレンジ色の部分の境界を探求しているつもりなんだね。 まずは、右図を見で欲しい。これが環境省と厚労省との縄張りである。ワタシは「泉源から湯船まで」なる本考察で、オレンジ色の部分の境界を探求しているつもりなんだね。

・環境省⇒温泉法(四角)

・厚労省⇒公衆浴場法(円)

近頃は、ライブドアと楽天による球界参入に心を奪われていたのであるが、温泉界に国交省が参入するということで、その位置づけはいかなるものになるのやら?

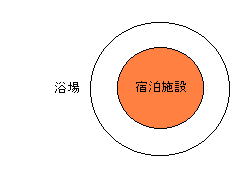

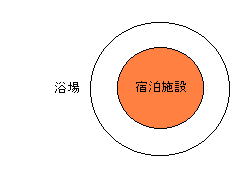

国交省の調査対象が「温泉宿泊施設」であるところからすると、「宿泊」という新たな要素を加味しなくてはならない。当然、浴場はあるはずだから、公衆浴場法のすっぽり内側に位置づけるのが相応しそうだ。 国交省の調査対象が「温泉宿泊施設」であるところからすると、「宿泊」という新たな要素を加味しなくてはならない。当然、浴場はあるはずだから、公衆浴場法のすっぽり内側に位置づけるのが相応しそうだ。

・厚労省⇒公衆浴場法(大円)

・国交省⇒宿泊施設(小円)

さてと、いよいよ、これらを重ね合わせてみると、図のように、全部で5つの部分ができた。で、重なりはCの部分であるってことが分かるよね。

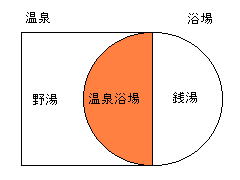

・A 野湯

・B 温泉センター

・C 温泉宿泊施設

・D 風呂つき宿泊施設

・E 銭湯

国交省が調査したのはCの部分。なるほど、なるほど、当然のことながらAND集合の極致。最も費用を要し、最も期待の高まるエリアなのだ。ここに不備があってはたまらないと、国交省も乗り出したのかね。

なにしろ、総理大臣が先頭に立ち、外国からの観光客の誘致をねらったキャンペーンを展開中。その名を「ビジット・ジャパン・キャンペーン(VJC)」というんだそうな。小泉さんが銭湯に沈むわけにはいかんわな〜^^。

・国土交通省総合政策局観光政策課 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/top.htm |

まずは、右図を見で欲しい。これが環境省と厚労省との縄張りである。ワタシは「

まずは、右図を見で欲しい。これが環境省と厚労省との縄張りである。ワタシは「 国交省の調査対象が「温泉宿泊施設」であるところからすると、「宿泊」という新たな要素を加味しなくてはならない。当然、浴場はあるはずだから、公衆浴場法のすっぽり内側に位置づけるのが相応しそうだ。

国交省の調査対象が「温泉宿泊施設」であるところからすると、「宿泊」という新たな要素を加味しなくてはならない。当然、浴場はあるはずだから、公衆浴場法のすっぽり内側に位置づけるのが相応しそうだ。