が…。

橋が付け替えられた後は、こちら側を列車が走るようになる予定の為、工事用にフェンスが張られたようです。

余部鉄橋の定番のアングルの写真(昨年の一枚目のもの)は、もう撮影する事ができなくなるのでしょうか。

柵の外側(線路側)は、当然ながら立入禁止です。

小さくても、警報機も遮断機もある、立派なものです。

駅から麓に降りる道も、新しく付け替えられていて、途中まで昨年までとは違う道を行く事になっていました。

では、昨年までの道はどうなっているのかというと…。

鉄橋が付け替えられた後は、線路はこの道を横切る形になる訳ですが、このままこの道は廃止されてしまうのか、それとも踏み切りが設置される等して存続させるのかは不明です。

これは、駅の東側にある「余部駅建設に従事する地元の子どもたち」という壁画が建っている土台の端っこから撮影したものです。

高さが全然足りませんので、本気で以前のような写真を撮りたければ、脚立でも持ち込むしかなさそうです。

奥の方に新しい橋脚が2本立ち上がっていて(足場で囲まれていて橋脚そのものは見えませんが)、橋の下、新しい橋が作られる所がフェンスで囲まれて整地されているのが判るかと思います。

位置としては、現在の鉄橋とかなり近いですね。末広がりになっている現在の橋脚と、半分ほど重なっています。

奥の方、向かい側の崖の下には、工事用の斜路が造られているのが見えます。

以前なら、こういうアングルの写真は、線路内に立ち入らなければ撮る事はできませんでしたが、それは当然禁止されています。

尤も、この餘部駅のような無人駅で、列車の本数も少ないような所では、こっそり入って撮るというのも不可能ではありませんでした(し、実際、昨年も、そして今年でも、線路内に立ち入り、あるいは鉄橋の上まで行って写真を撮っている人が、少ないながら見られました)が、それでも禁止されている行為である事には変わりなく、見つかれば注意されたり怒られたりします。

それが、踏み切りが出来た事で、正々堂々、誰に憚る事もなくこういう写真を撮る事が出来るようになった、という訳です。

列車が近づいた時には、警報機がちゃんと報せてくれますしね。

これも、以前は撮影する事が出来なかったアングルです(多分…)。

踏み切りを渡った所で左に向くと、こんな風になってます。

工事用の鉄パイプを組み合わせた柵にナイロン製(?)のネット、木張りの床と、道と言うよりは、殆ど工事用の通路といった雰囲気です。

何だか、ちょっと大きめの台風でも来たらあっさり崩壊しそうな気もしますが、大丈夫なんでしょうか。

付け替え工事が終わったら、もっとちゃんとした道に造り替えるのだとは思うのですが…。

ついでなので、餘部駅も入れてみました。 こういうアングルの写真も、以前は撮影する事が出来なかったものです(多分…)。

ちゃんと手すりになる柵も設えられているのがありがたい。

照明も一応付いていますが、どの程度の明るさなのか…。夜にここを通るのはあまり嬉しくないかもしれません。

昼なお暗い森の中、といった雰囲気です。

道の感じからして、新しく造られた道はここまでで、この先は以前からある道のような感じです。

トイレや駐車場は右です(駅にはトイレはありません)。

と言っても、ナンバリングされているのは殆どが宿(民宿?)で、後は喫茶店とお好み焼き屋とそば屋と酒屋という、「どこが観光やねん」というような感じではありますが。

あ、左上の方に灯台とかもあります。歩いて行くにはちょっと遠そうですが(特に夏場は…)。

左側にある白い四角の中は「駅より降り道順路」と書かれていますが、工事前からの物をそのまま使っているらしく、工事によって封鎖されている部分が塗り潰され、新しく造られた道が描き足されています。

要するに、鉄橋の下をくぐる道は軒並み通行止めになっているという訳ですね。

一応、僅かに段が付けられていて、多少なりとも傾斜を緩くしようという工夫がされていますが、それでもやっぱり急ですね。

フェンスの先に続いている道は(昨年は通れましたが)、鉄橋の下をくぐって、鋭角に曲がって方向転換し、また鉄橋の下をくぐって、2枚上の写真の通行止め地点に繋がっています。

要するに、新しい坂道は、以前からあるつづら折りの道をショートカットして、鉄橋の下をくぐらないようになっている訳ですね。

橋脚の足もとが完全にフェンスで囲まれているのが判るかと思います。

ここから、また以前からある道が使われています。

左下には「トイレ 200m」の矢印が。我慢していた人は、もうちょっとの辛抱です。

ちなみに、ここの突き当たりも一応T字路になっていて、左方向(西方向)に降りていく坂道があるのですが、ガタガタのコンクリートの獣道みたいな道に、手すり代わりの鎖が張ってあるという、ちょっと降りていくには勇気が要るような坂道だったりします。使っている人はいるのでしょうか…?

屋根が付いているのは、上から何か落ちてきたらヤバいからでしょうか。

上の方にあった通路と同じく、鉄パイプを組み合わせた柵にネット、木張りの床と天井という、いかにも「とりあえず造りました」感が爆発してます。

写真ではちょっと判り難いかもしれませんが、中央付近の踊り場のようになっている所の右上に橋脚の鉄骨が斜めにはみ出していて、危険を示す黄色と黒の虎縞が描かれています。そんな、鉄骨を避けきれていないところも、何か「間に合わせ」感がいっぱいです。

こちらも、鉄橋の付け替えが終わったら、もっとちゃんとしたものになるのでしょうか。

なお、ネットが右側だけに付いているのは、このすぐ右側で工事が行なわれているからです(多分…)。

看板には、「余部駅へはこちらの通路をお通りください ⇒ 列車到着の数分前に踏切の遮断機が降り、ホームに移れなくなります。ご注意ください。」と書いてあります。

その右の貼り紙には、「この上の展望台は閉鎖されました。」と書いてあります。

「展望台」というのは、撮影ポイントの事です。この貼り紙は、あちこちに貼られていました。

鉄道を使って駅に来た人は閉鎖されている事が判っていますが、車やバイクで来た人は知らないかもしれませんので、撮影ポイント目当てに駅まで登って無駄足を踏まないように、という配慮でしょう。

実際、車やバイクで来ている人達も結構いました。

通路の鉄パイプがちょっと邪魔ですが。

右側に、列車転落事故の慰霊碑が見えていますが、橋脚は、その左斜め後ろに建設されています。

現在の橋脚の、ちょうど5分の2ぐらいの高さまで足場が組まれているのが判ります。

こうやって家屋の屋根越しに見ると、その大きさが実感できる…でしょうか?

こちらは、現在の橋脚の、ちょうど5分の3ぐらいの高さまで足場が組まれていて、橋脚その1よりも工事が進んでいるのが判ります。

このように、鉄橋の架け替え工事は、東側(鎧駅方面)から行なわれているようです。

当初の計画では、西側(餘部駅方面)から行なわれる予定だったらしいのですが、地元の要望により、このように東側から行なわれるように変更されたそうです。

こちらも、建物越しに見るとその大きさが(以下略)。

ちなみに、手前にある白い建物は、上の「観光マップ」にある10番の喫茶店「かあら」です。

橋脚の向こう側に積まれている肌色の物体は、工事用の斜路の土台になっている土嚢(?)みたいな物です。

上の黄色い所には「AMARUBE TEKKYO MEMORIAL since‥1912 100years」の文字と、鉄橋の上を走るSLのシルエットのイラストが描かれています。 下の緑色の所には「●明治45年から約100年! ありがとう 余部鉄橋」と書かれています。

何となく、ICBMでも格納されてるんじゃないかというような穴ですが別にそんなアブない物は入っていません(<当たり前だ)。

これが、橋脚の基礎部分になっているみたいです。

これは、その国道に出た辺りから南方向を見た所で、地図で見るとこの辺(Googleマップ)です。

中央やや左上に見える建物が、地図に載っている余部郵便局になります。

国道の両側は、水田が広がる長閑そのものといった感じの風景です。 右の方に煙が上がってますが、別に火事という訳ではありません。焚火か何かの煙です。

写真の左が南(山側)、右が北(海側)です。

花の茎が、皆左方向に傾いて立っているのが判るかと思います。これは、右(海)から吹いてくる風によるものだと思われます。

余部鉄橋にとって風は大敵で、風の強い時は列車の運行が停止される場合もあると聞きます。 その風の力が、こういう所にも見て取れます。

つまり、この集落は、海から吹いてくる風によって腐海の瘴気から守られている…訳じゃないですね(<何を言ってるんだ)。

看板には、「確かめよう 歩行者 スピード 車間距離 香美町」と、交通標語(?)が書かれています。

ちなみに、看板の向こう側左に見える家が、上の「観光マップ」にある9番の酒屋(の筈)です。

地図で見るとこの辺(Googleマップ)。

「さようなら余部鉄橋 ありがとう余部鉄橋 香美町」と書かれています。

…しかしこれ、背の高いトラックとかが引っ掛かったりしないか、ちょっと心配になります。

地図で見るとこの辺(Googleマップ)の筈。

鉄橋を見通せる所はもう少し南まで行ってもありそうなのですが、真夏の炎天下、この辺まで写真を撮りながら歩いてくると、かなりしんどいのでなかなかこの先まで行こうという気になりません。

バイクでツーリングに来ている人達もいます。

私も、一度はバイクで来てみたいとは思っているのですが、バイクでは多分日帰りは無理(体力的に)なので、なかなか踏み切れません。

こうやって見ると、工事中とはいえ、まだまだ現在の鉄橋の姿を充分眺める事ができます。

上記の「最後の〜」を強調した番組等の所為かどうか知りませんが、鉄橋が無くなったと勘違いされて観光客が激減した、などというニュースを見ますと、勿体ない話だなあと思いますね。

いや、特に意味は無いのですが、いかにも「夏」というような写真も欲しいな、と思いまして。

雲が多くて陽射しが陰っているのがちょっと残念でした。

「スタンプ」という幟が立っている事から判りますように、餘部駅や余部鉄橋の記念スタンプが置いてある建物です。

昨年は、駅から降りてきてすぐの所、橋脚の根元付近(上で出てきた西側の崖の穴の辺り)の家にありました。

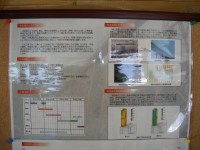

正面奥の窓辺に各種のスタンプ、右側には絵葉書やら団扇やらの記念グッズ(無人販売所になっているようです)、左側には工事関係の資料が展示されています。

壁のあちこちには、プロの写真家が撮影したと思しき余部鉄橋の写真が飾られています。

左側手前の丸テーブルには、記帳用のノートが置いてあって、訪れた人が記念に何か書き残していく事が出来るようになっています。

家庭用の蛍光灯と、その奥に光る監視カメラとが妙にアンバランス。

スタンプ自体は無料ですが、スタンプ用紙は有料のようです。

北側(海側)から見た側面図(正面図?)、平面図、断面図が、それぞれ寸法入りで描かれています。

橋脚の部分にそれぞれタワークレーンを、両端にはそれより大きなクレーンを設置、橋桁の建設には移動作業車を設置するようです。

架け替え後は、列車運転抑止風速が、現在の20m/sから30m/sに上がるようです。 また、現場と清水建設技術研究所とをインターネットを介して結び、データを転送して、分析やシミュレーションを行なっているそうです。 更に、建設に使用されるコンクリートが、塩害に強い、ひび割れの無いものである事も書かれています。

工事工程の線引きによれば、「準備工」平成19年4月〜9月と平成20年2月〜5月、「基礎工」平成19年11月〜平成20年11月、「橋脚工」平成20年6月〜平成21年6月、「上部工」平成21年4月〜平成22年9月、「橋面工」平成22年10月〜平成23年3月、「駅改築」平成19年12月〜平成21年11月となっています。

「上部工」の最後に「回転・移動工」と書いてありますが、これが何かというのは次の次の写真にて。

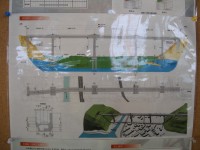

資料その1と同様、北側(海側)から見た側面図、平面図、断面図と、CGで描いた簡単な完成イメージ図です。 断面図以外は、全て左側が鎧駅方面、右側が餘部駅方面になります。

側面図によれば、新しい橋梁は、4本の橋脚を持ち、更に両端は崖の内部に埋め込まれた基礎で支えられる構造になっているようです。 橋脚には、東側から順に「P1」から「P4」(「P」は「Pillar」の意味でしょうか)と、両端の基礎には、東側が「A1」、西側が「A2」(「A」は「Anchor」の意味でしょうか)と、それぞれナンバリングされています。 一番西側の「P4」だけが、他の3本の橋脚に比べて小さめになっています。 上の写真にあった西側の崖の穴は、この「P4」の基礎部分のようです。

平面図を見ると、左側が緩いS字にカーブしている事が判ります。 この形状にする事で、鎧駅方面のトンネルはそのままに、現在の鉄橋の隣に平行して新しい橋梁を造る事が出来るという訳ですね。

断面図は、左半分が「中間部」、右半分が「支点部」となっています。 「支点部」というのは、要するに橋脚の真上の部分の事のようです。 その部分だけ側壁が少し高い柱のようになっていて、そこから斜めにワイヤーらしきものが張られるという、一種の斜張橋になっているみたいです。

上の平面図のように、新しい橋梁の一番左側(東側・鎧駅方面)の橋桁は緩いS字状にカーブしていますが、これをそのまま造ると現在の鉄橋に干渉する為に、造っている間はずっと列車の運行が出来なくなってしまいます。

そこで、列車の運行休止期間を出来るだけ短くする為、このような工法が採用されました。

つまり、一番左の橋桁を、現在の鉄橋と干渉しないよう、角度と位置を少しずらした形で造ってしまい、橋桁が完成した段階で現在の鉄橋を撤去、その後に新しい橋桁を橋脚を中心に約5度回転させ、更に約4m平行移動させて本来の位置に固定するという、なかなか豪快な工法です。

この工法ですと、列車の運行休止期間は、現在の鉄橋(の干渉する部分)の撤去〜「橋面工」の完了までとなる筈ですが、これでも、工程表から考えると半年以上は列車の運行が休止される事になりそうです。

新しい橋梁に使用される鉄筋で、「世界最大級の太さと強度を有し」ているそうです。

確かに、かなり太くて硬くて重そうでした。側に何か大きさの比較が出来る物を置いて撮影すれば良かったですね。今、気が付きました(<遅いって)。

集落の中の路地から鉄橋を見上げるとこんな感じです。

何と言うか、この上を列車が通るというのは少し恐いかも。

これは、普通列車ですね。

地図で見るとこの辺(Googleマップ)です。

地図で見るとこの辺(Googleマップ)の筈です。

地図上では大した距離には見えませんが、上り坂がキツいので、真夏の炎天下に歩くと非常に疲れまして、この先まで行く気になれずに引き返してしまいました。

左の端の方の崖の、鉄橋の延長線上に櫛の歯状のものが見えると思いますが、この部分はトンネルの壁が露出している所で、列車の中からは一瞬外の景色が見えるようになっています。 この部分に差しかかると、いよいよ余部鉄橋に出るという合図になるので、写真を撮るにはちょうどいい目印になってたりします。

手前の木が少し邪魔になってしまったのと、逆光なのとがちょっと失敗。もう少し後の時間なら、光線がちょうどいい按配になったかもしれません。

でも、背後の山と鉄橋とのコントラストは、結構気に入ってたりします。

帰りの列車から、鉄橋を通過する時に山側の風景を一枚。 窓ガラス越しに撮影している為、暗めの所(中央少し上の山の部分等)にカメラの一部が少し映り込んでしまいました。

左下から奥に向かって伸びている道路が、国道178号線です。