|

マフラーステーの製作です。 ステーを製作するには、まずマフラーとフレームの位置があっていなければならないのでその周辺の部品を集めて仮組。 この地点で、サイレンサーをマフラー本体と合体させました。 若干サイレンサーが外を向いてるような気もしますが、修正してる時間もないので妥協します。(^_^;) ステーは洋白板を切り出して作るので、その型紙を作ります。 いきなり洋白板を使っても間違いなく失敗するでしょうし・・・。(^_^;) |

|

型紙通りに洋白板を切り出し、型紙の折り目と同じ位置に折っていけばステーは完成・・・のハズだったのですが、思うようにいきません。 まず0.2ミリ厚の洋白板を切り出すのに、普通のハサミを使おうってのが間違いでした。 実は洋白板というのを使うのは初めてで、今まで使ってたアルミ板と同じような感覚で切れるものだと思っていたのですが、洋白板の方が全然硬いんです。 しかし、鉄工ハサミでは小さな部品の切り出しに向いていないので、普通のハサミでちょっとずつ歪みを修正しながら切り出しました。 そのあと、曲げ加工をするのですが、これもなかなか思うようにいかず、「試作品」を数個作るハメに・・・。 何のための型紙だったんだか・・・。(^_^;) なんとか作れましたが、イマイチ形が気に入ってないので、終盤に時間があれば、もう一度チャレンジしてみるつもりです。 |

|

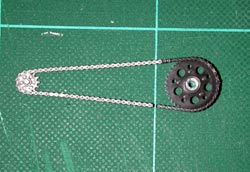

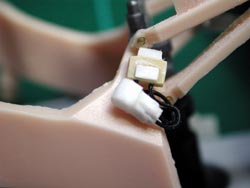

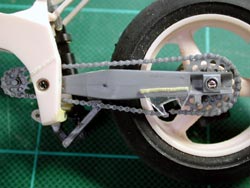

スイングアームは裏側をパテで裏打ちしてスタンド用のステーを追加。 ステーには溶接跡も忘れず再現。 溶接跡の再現は、エポキシパテを細い棒状に伸ばし、それを所定の位置に貼り付けた後、調色用のスティックでビートを刻む・・・という古典的(?)な手法を使いました。 チェーンは、なぜかFZRのチェーンと長さが一緒だったNS500のモノを流用。 しかし、ドリブンスプロケットの形状が違うので、なにか流用出来ないか検討中です。 |

|

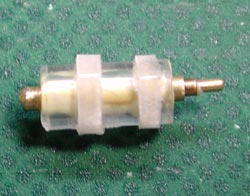

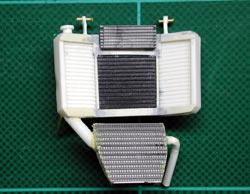

ラジエターの製作です。 |

|

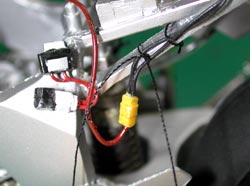

フロントフォークの右側です。 基本的に以前紹介した左側と同じ加工を施してます。 アクスルホルダーを延長し、ナット・ボルトのモールドを追加してます。 アクスルシャフト用のナットは、その辺に適当にあったナット(たぶんミニ4駆用)を鉄工用やすりで薄くして瞬間接着剤で付けてます。 ちなみにアクスルシャフトのビスのネジ山がかかることはありません。(^_^;) |

|

とりあえず加工の終わったパーツをサフ拭きしてみました。 すると、まだまだ仕上げが甘いところだらけ・・・・。(T_T) パテ盛って修正しなくちゃならない所のオンパレードでした。 モチベーションが下がりそうだったので、モチベーションを上げる意味も兼ねて、パーツをかき集めて仮組。 仮組してみると、なかなか良いカンジ。(^_^) とりあえず、ヤル気が戻ってきました。(^_^) それでも実際には、ようやくアウトラインが出来上がったってカンジです。 ここから細かいディテールアップや修正をしていかなければなりません。 塗装もまったく出来ていない状態です。 果たして締めきりに間に合うのでしょうか!?(^_^;) |