|

モリワキ好き野郎の私にとって「いつか作りたいマシン」のひとつであった「モリワキモンスター」。 W・ガードナーが日本で有名になったキッカケのマシンでもあります。 ’81鈴鹿8耐の予選で2分14秒を叩き出しポールを獲ったというエピソードは今でも伝説になっています。 カワサキKR1000Fとベースになっているエンジンが同じだったと記憶していたので、このキットを叩き台に切った貼ったで作ってみようと思います。 当然、技量的に完全再現は無理なので「モンスターにみえる・・・かな?」というなんちゃって仕様になってしまいますが・・・。(^_^;) それでも出来るだけのことはやってみようと思いますが、はてさてどうなることやら・・・。 |

|

| モンスターをエントリーマシンに選定したのは、まず私自身が好きで思い入れのあるマシンであったのが最大の理由です。あとは他のモデラーさんとマシンとジャンルが同じにならないだろうという理由でした。750ccのTTーF1はいくつか出てくるだろうと思っていたので1000ccのF1にしたのですが、まさかKR1000でエントリーされる方がいようとは・・・ってカンジでした。(^_^;) | ||

|

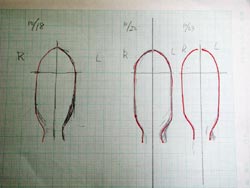

早速エンジンを組み始めます。 ざっと組んでみたエンジンを資料と見比べて「なにか違う・・・」と。 で、いろんな雑誌を読みあさった結果、KRと同じベースエンジンを使うようになったのは’82年以降だと言うコトでした。 私が製作したい’81モンスターはZ1000MK2系のエンジンがベース。 KRのベースエンジンZ1000Jとは「似て異なるもの」で、特にクランクケース回りの形状が違いすきます。 ’81モンスターはキックスターターで、KRのセルスターターとは違います。 ここはすごくこだわりたい部分だったので(’81鈴鹿8耐でポールだったガードナーがスタートに失敗した理由なので・・・)、他にもっと似たエンジンを・・・と探した揚げ句にたどり着いたのがアオシマのZ1−Rでした。 (右がタミヤkR1000F、左がアオシマZ1−Rのエンジン) |

|

| ヘッド回りとクランクケースの形状がこんなにも違うとは思ってもいませんでした。 まだアオシマのZ1のキットがあったから良かったものの、なければエンジンからフルスクラッチになるトコロでした。。。(^_^;) |

||

|

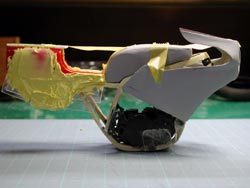

・・・と言うわけで急遽ベースキットを変更。(^_^;) モリワキのスーパーバイクを造ろうとキープしていたアオシマのZ1−R改をたたき台にします。 いきなりベースキット変更とは・・・。(^_^;) スタートから読み違いしてて完成まで持っていけるのか不安になってきました。(^_^;) |

|

| タミヤキットをベースにする構想ではKR1000のカウルを加工するつもりだったので、ベースキットを変えてちゃんと装着できるカウルを作れるかどうかが不安材料でした。 KRのフレームを加工して積み替えも考えたのですが、エンジンマウントだの色んな問題でZ1ーRを加工する方が早いと判断したのでした。 |

||

|

とにかくフレームが決まらないと次に進まないので、まずはフレームの加工から。 セミダブルクレードルのZ1のフレームをダブルクレードルにするのは私の技量では至難の業です。 モデラーズのフレックスロッドを使って、資料を見ながら適当に(笑)切った貼ったで製作。 フレームのジオメリティーはスチールフレームのものと一緒だというので、そちらの資料を参考にフレームを製作。 実車は角アルミ材なので、これをベースにして角パイプフレームに加工していくつもりです。 あくまでベースなので、この段階ではかなりいい加減なフレームワークです。(^_^;) フレームの全長は変わらないように気をつけて加工しました。 車高を上げるためにヘッドパイプの位置は若干下がっています。 |

|

| さすがにフレーム単体での資料写真がなかったので、かなりいい加減なフレームワークになってしまってました。 今思えば、この地点でもっとしっかり検証しておけば、この後の苦労は軽減出来たのでしょうね。(^_^;) |

||