| その7 |

| 2002年8月20日〜24日 |

| 三十 番・寶巌寺 三十一番・長命寺 三十二番・観音正寺 十二 番・岩間寺 十三 番・石山寺 十四 番・三井寺 |

|

|

2002年の夏休みは、滋賀県内のお寺を巡ります。

2002年の夏休みは、滋賀県内のお寺を巡ります。自宅を出発して琵琶湖についたその日に竹生島・寶巌寺を訪ねました。西国三十三ヶ所のうちここだけは船にのらないと行けません。 正しくさびれた、今津の観光船のりばから船に乗ります。時期的なものもあるかも知れませんが、船はたいへんよく空いておりました。20分程で竹生島に着きます。 |

14時40分に島に着くのですが、帰りの便は15時25分出航です。それが最終便ですから手早く参拝しないといけません。

14時40分に島に着くのですが、帰りの便は15時25分出航です。それが最終便ですから手早く参拝しないといけません。島には平地と呼べるものはなく、斜面のあちこちにお堂が散在しています。船をおりて寂れた土産物屋の洗礼を受けると早速石段の登りです。いやその前に入山料を納めないといけませんでした。 |

2歳になったばかりの子供を連れているので、相当な時間をかけてやっと本堂へ到着です。本堂はがらんとして誰もいません。それもそのはず、時計を見ると帰りの船の出航時刻が近づいています。あわててお参りと納経をすませ、本堂を後にします。本堂のほかにも国宝の唐門がある観音堂などもあったのですが、残念ながらゆっくりと拝観する時間はありませんでした・・・

2歳になったばかりの子供を連れているので、相当な時間をかけてやっと本堂へ到着です。本堂はがらんとして誰もいません。それもそのはず、時計を見ると帰りの船の出航時刻が近づいています。あわててお参りと納経をすませ、本堂を後にします。本堂のほかにも国宝の唐門がある観音堂などもあったのですが、残念ながらゆっくりと拝観する時間はありませんでした・・・ |

これは観光船のりばの前にあるお餅屋さんです。ボリュームのある手焼きのお餅やぜんざいが美味しかったです。この向かいに「琵琶湖周航の歌」資料館があります。(関連サイト)

これは観光船のりばの前にあるお餅屋さんです。ボリュームのある手焼きのお餅やぜんざいが美味しかったです。この向かいに「琵琶湖周航の歌」資料館があります。(関連サイト)本日および翌日はマキノ泊です。 |

|

|

近江の国巡拝第2日目は長命寺、観音正寺です。マキノから琵琶湖を反時計回りにぐるりとまわり、琵琶湖大橋を渡って近江八幡へとやってきました。

近江の国巡拝第2日目は長命寺、観音正寺です。マキノから琵琶湖を反時計回りにぐるりとまわり、琵琶湖大橋を渡って近江八幡へとやってきました。【←長命寺の付近図】 「国土地理院発行の2万5千分の1地形図(近江八幡)」 |

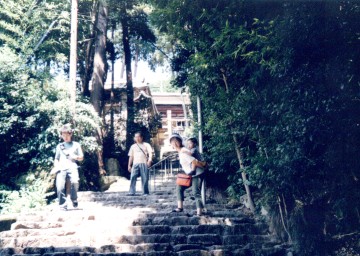

最初は長命寺です。長命寺は長命寺山の中腹にあり下から長い石段の参道が伸びています。その標高差は150mあり、2歳の子連れでは容易ならざるものがありますが、時間には余裕があるし歩いて登ってこそご利益があるのだという貧乏根性が足を歩ませます。写真では本堂までもう少しというところまできていますが、このすぐ左には車道の終点駐車場がありました(^^;)

最初は長命寺です。長命寺は長命寺山の中腹にあり下から長い石段の参道が伸びています。その標高差は150mあり、2歳の子連れでは容易ならざるものがありますが、時間には余裕があるし歩いて登ってこそご利益があるのだという貧乏根性が足を歩ませます。写真では本堂までもう少しというところまできていますが、このすぐ左には車道の終点駐車場がありました(^^;) |

石段を下から上まで歩いている人はほとんどいなかったのですが、帰りに父と娘という感じの2人連れに会い、挨拶を交わしました。もしかしたら病気のお母さんの回復を願って巡礼しているのかも・・・巡礼をしている方にはそういう方が案外いるものです。(私の勝手な想像ですが。)

石段を下から上まで歩いている人はほとんどいなかったのですが、帰りに父と娘という感じの2人連れに会い、挨拶を交わしました。もしかしたら病気のお母さんの回復を願って巡礼しているのかも・・・巡礼をしている方にはそういう方が案外いるものです。(私の勝手な想像ですが。) |

|

|

本日二つ目の巡礼先は観音正寺です。国道沿いの店で昼食をとり観音正寺のある繖山(きぬがさやま)へ向かいます。ここはふもとから260mもの標高差を登らなくてはならないため、やむなく(?)頂上付近まで車利用となります。

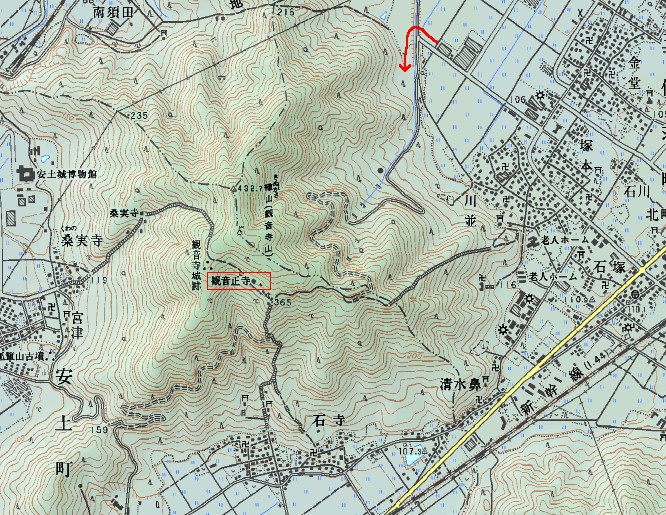

本日二つ目の巡礼先は観音正寺です。国道沿いの店で昼食をとり観音正寺のある繖山(きぬがさやま)へ向かいます。ここはふもとから260mもの標高差を登らなくてはならないため、やむなく(?)頂上付近まで車利用となります。登山ルートはほかにもいくつかあるようですが地図に示した車道(赤い矢印)を利用するのが一番楽でしょう。 本堂は数年前に焼失し、再建中です。そのための寄進を私たちも少しだけさせていただきました。 お参りを終え、山上駐車場へと歩いていると、山道を大汗かきながら登ってくる二人連れが・・・?と見ると、長命寺の石段で会った2人ではないですか。当然の成り行きかも知れませんが、縁を感じつつ観音正寺を後にしました。 |

【←観音正寺付近図】

【←観音正寺付近図】 「国土地理院発行の2万5千分の1地形図(八日市)」 |

|

|

さて3日目は、岩間寺、石山寺、三井寺を訪れます。

さて3日目は、岩間寺、石山寺、三井寺を訪れます。岩間寺は正しくは岩間山正法寺といい、境内は小規模ながらも良く手入れされ緑も映えてきれいです。また、芭蕉があの名句「古池や・・・」を詠んだと伝えられる池があったりなんかもします。 |

境内を奥へ進み少し離れたところに、「日本一の大桂」というのがあります。日本一はともかく、確かに見事な大桂でした。

境内を奥へ進み少し離れたところに、「日本一の大桂」というのがあります。日本一はともかく、確かに見事な大桂でした。 |

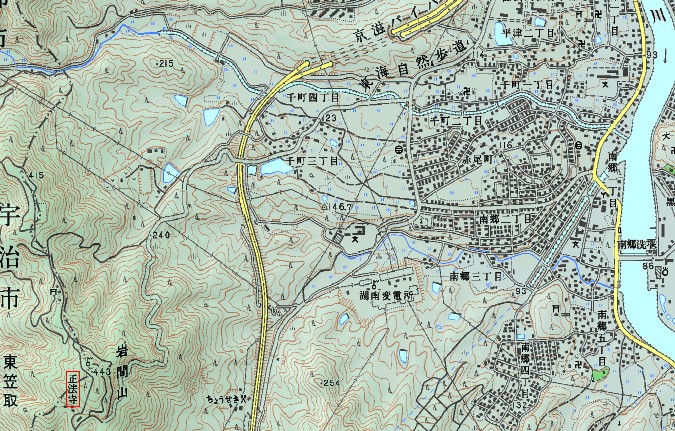

【←岩間寺付近図】

【←岩間寺付近図】「国土地理院発行の2万5千分の1地形図(瀬田)」 |

|

|

次は石山寺です。周辺は門前土産物屋あり大駐車場ありで完全に観光地化しています。

次は石山寺です。周辺は門前土産物屋あり大駐車場ありで完全に観光地化しています。石山寺には小学校の遠足で来たことがありますが、当時と同じ定番の山門前で記念撮影です。 |

参道だけでも見事なものですが、天然記念物の 「珪灰石」とか「紫式部源氏の間」であるとか国宝の「多宝塔」だとか、見どころにあふれたお寺です。

参道だけでも見事なものですが、天然記念物の 「珪灰石」とか「紫式部源氏の間」であるとか国宝の「多宝塔」だとか、見どころにあふれたお寺です。 |

|

|

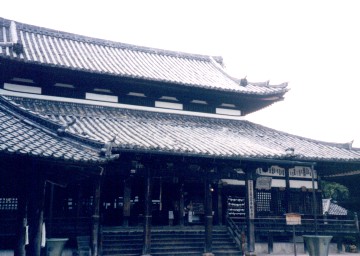

西国巡礼滋賀県の旅の最後は三井寺です。

西国巡礼滋賀県の旅の最後は三井寺です。今日の3ヵ寺は全て一応大津市内なので楽勝かと思っていたのですが、三井寺到着のころには既に午後4時になっていました。 三井寺は広大な境内に大伽藍がどーんとあるという感じなのですが、ゆっくり拝観している暇もなく、そそくさと境内のはずれにある観音堂へと向かいます。 |

観音堂の前は大津市街や琵琶湖を望む展望台になっており、近江の国巡礼の旅の締めくくりをのんびりとくつろがせていただきました。

観音堂の前は大津市街や琵琶湖を望む展望台になっており、近江の国巡礼の旅の締めくくりをのんびりとくつろがせていただきました。 |

|

|