6.

東チベット地域概要

一般的にチベットといえば首都ラサを中心とした中央チベットが知られている。ポタラ宮殿をはじめとしてチベット文化の花形的中心であるし、1986年に一般外国人にも開放されて以来、多くの旅人が訪れている。また西チベットの聖山カンリンポチェ(カイラス)も秘境として知られ、旅行社でのアレンジによる特別な許可が必要とはいえ旅行者が訪れるようになった。しかしながら東チベットは一般的にあまり注目されることはなかった。少し前までこの地域の資料は極端に少なく、20世紀初頭の外国人の探検記録くらいしか情報がないのが現状であった。それでも近年日本の登山隊は結構この地域に入り込んできたといえる。ヒマラヤのジャイアントが登頂し尽くされた後、登山はバリエーションの時代に入ったとはいえ、比較的高度が低くとも未踏峰にこだわった登山家もいたわけで、この地域に数多く残された未踏の峰峰が目を向けられたわけだ。鳥取大学の1993年の海外遠征時においても、四川省のチベット族自治県にある康定山系白海山(6070m)と筆架山(5880m)が候補にあがったこともあった。七千㍍クラスの山も数少ないがこの東チベットには存在する。しかしこの地域を代表するミニアコンガ(7556m)や梅里雪山(6740m)は、日本人登山家にとってどちらも大量遭難をおこした悲劇の山々としても知られている。

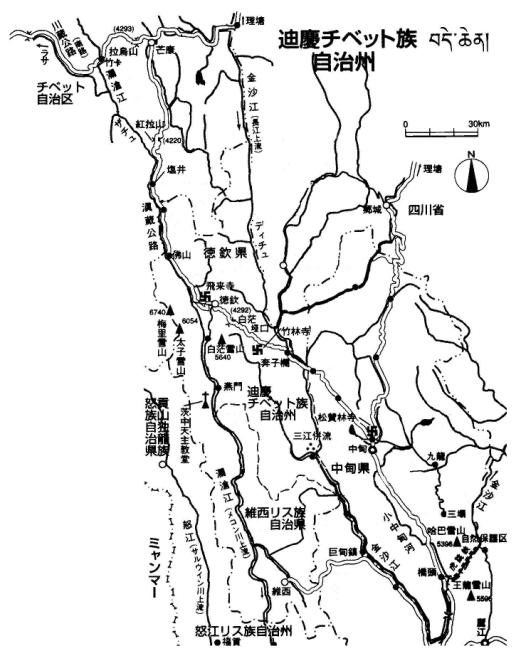

もう少し地域を限定して東チベットの中の横断山脈について述べてみよう。横断山脈はヒマラヤが東に延長していると考えられる山脈でもある。この山脈が位置するチベット自治区東部、雲南省西北部、ミャンマー北部のあたり一帯は、急峻な山々と深い渓谷が連続する「地球のシワ」と呼ばれる複雑な地形を成している。ここではアジア屈指の3つの大河、すなわち西から怒江(サルウィン河:全長2800km)、瀾滄江(メコン河:全長4200km:東南アジア最長)、金沙江(長江:全長6300km:ユーラシア最長)が最狭部で66キロの間隔内で平行して北から南へと流れている。大陸のスケールから考えると非常に狭い範囲に集中しているといえる。河と河の間には急峻な山並が連なっているために、稜線から谷底までの標高差が2000~4000mの大渓谷を形成している。地形的にも奇異な特長をもっている。実際に1995年にこの地域を自転車で走ったことがある安東としては、毎日のように高度差二千㍍近くを登ったり下ったりする地形の凄まじさを、身をもっていやになってしまうくらい体験した。脅威的な地形であると断言できる。

ここ数年で中村保氏がまだ知られていなかったこの浸食の国の地域を探査し、その記録をメディアで発表しつつあることにより、次第に山域の状況が登山の情報のみならず、その特異な地形、地元の文化的なところまで紹介されるようになってきた。一部のクライマー以外にも、さまざまなジャンルの人たちがこの地域に興味を持ち始めたように思う。

またこの地は植物の宝庫としても知られている。谷底の低海抜地と高山地域の標高差が非常に急激で垂直に分布しているために、植物形態が多岐にわたっており、それが植物学者たちをかなり前からこの地に惹きつけてきた。ながらく共産中国の元に外国人に非開放で調査隊が入ることができなかったこの山域が、外国人に知られるソースとなってきたのが植物学者キングドン・ウォード達の著書ではないだろうか。日本ではウォードの著書「青いケシの国」がだいぶ前から翻訳されていた。チベットといえば青いケシの花が有名だが、ウォードが1911年に初めて青いケシを確認したのも、梅里雪山をバックにしたこの辺りでのことだ。ナシ族の研究で知られるジョセフ・ロックも元々植物学者であり、1920年代にこの辺りに滞在していた。高地では5月から7月になると様々な花々が咲き乱れ、高原は花の海となるらしい。安東が梅里雪山周辺を訪れたのは今回で2度目だが、どちらもたまたま3月であり、谷間の二千㍍クラスの低地帯ではすでに春が訪れ桃の花が満開であった。しかし三千㍍以上の高山植物が咲くには少し早すぎた。この地域を高山植物なしに語ることはできない。また高山植物には薬草も多く、地元の人たちの重要な現金収入の手段になっている。

東チベット地方横断山脈におけるキーワードをまとめてみた。本当に意味ある遠征計画とするためには、これからは登山活動以外に学術調査や民族文化的交流のためにも地元への深い理解が必要とされる。それぞれの課題については報告書本文中で触れている。

● 深い浸食の国 カンバ族 チベット仏教聖山《梅里雪山》

● 青いケシの国 豊富な植物相 植物学者 キングドン・ウォード

● 茶馬古道 The

Tea Caravan Road 茶文化伝播

● シャングリラ伝説 桃源郷伝説

● 能海寛 チベットに消えた日本人僧侶

青いケシの花(青海省にて)©1998

Andow

梅里雪山とサイクリスト©1995

Andow

メコンの流れ©2001

Fukuda

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

雲南省の高峰について

中国西南部にある雲南省はその94%が山地と山麓地で占められ、チベット高原に続く雲貴高原にある。北部はヒマラヤの東の延長ともいえる横断山脈の山々に囲まれている。現代の定義ではヒマラヤ山脈の東端はヤルツアンポ河の屈曲部にあるナムチャバルワ峰までとなっているが、キングドンウォード説にあるように雲南まで延長しているという意見もある。雲南の山は一般に高い順に下記のように位置付けられていることになっている。

梅里雪山 Meili

Xueshan 主峰カカボ峰6740m 未踏

玉龍雪山 Yuelong

Xueshan 主峰扇子徒峰5596m

白茫雪山 Baimang

Xueshan 主峰ジョラジョニ峰5429m 未踏

哈巴雪山 Haba

Xueshan 独立峰5396m

これらの山は全て雲南北西部に集中している。チベット自治区とのボーダーにある梅里雪山以外は目立った高峰があるわけではないが、緯度が低い割には氷河をいただく山々である。これら以外で知られている山としては轎子雪山4247m)、碧?雪山(4379m)、高黎貢山、大理の蒼山(4122m)などがあげられるが、他にも多くの雪をいただく山々がある。とくに今回の梅里雪山、白茫雪山が含まれる迪慶チベット族自治州には五千㍍以上の山がいくつもある。米国製TPC地形図などを見る限りにおいては、上にある白茫雪山より高いのではないかと思われる山も見受けられる。要するにきちんと山のランクが整理定義されてないようである。なにしろ白茫雪山の標高ですら中国のある地図では5429mだったり5640mだったりする。TPCでは18208ft (5550m)である。中国登山協会は5429mとしているのでこれが正しいだろう。ちなみに上記の雲南四高峰の定義は安東の所属していた昆明登山旅遊探険協会で聞いた話である。おそらく雲南省登山協会の定義に基づいていると思われる。上記の海抜は中国登山指南(成都地図出版、中国登山協会1993年)による。

今回は高い方から3つ、梅里雪山、玉龍雪山、白茫雪山を観察してきた。哈巴雪山もバスの窓から眺めることができた。ちなみに哈巴雪山は1995年に昆明登山旅遊探険協会により初登頂。そのメンバーに雲南大学留学中の安東も含まれていた。

飛来寺より主峰カカボ(6740m)を望む©2001

Andow

哈巴雪山キャラバン©1995

Andow

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

《雲南省とは?》

自他共に認める雲南フリーク安東にとって、第二の故郷ともいえる雲南省そのものを、登山とは関係ないが少し紹介しておきたい。雲南省は山岳少数民族の世界として知られている。中国の中でも漢族と異なる文化を持つ世界でもあり、中国人の間でも伝説じみた遥かな国のイメージがある。中国には全国で54の民族があるが、その内の26もの民族が雲南の狭い範囲に生活している。起伏の激しい山岳地帯に位置する雲南では、土地が山により分断され、いろんな民族の住み分けが自然に可能になって、それぞれの民族の独自性が保たれてきた。それぞれの民族で特徴的かつカラフルな民族衣装を着ているのが、彼らのアイデンティティの主張につながり、そして我々の興味を誘う。隣の街に行けば違った民族、異なる建築様式といった多様性があり、旅をしても飽きることなく面白い。また雲南はヒマラヤ南麓から西日本へと続く照葉樹林文化にも属する。日本人にとって何か懐かしく忘れていたようなホッとする世界が雲南にはある。安東は留学生として一年半雲南に滞在していたにもかかわらず、まだまだ訪れてない所、知らない世界がほとんどである。

また地形的にも多様性に富み、北西部はチベット高原にあるために標高は高く寒冷な気候であるにもかかわらず、南部のラオスとの国境付近の西双版納地方になると低海抜の熱帯雨林的なジャングルになる。それは食生活や人々の生活習慣などの多様性にもつながる。

詳しくは安東浩正著「チベットの白き道」を参照されたい。よろしく!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

梅里雪山について

今回の調査のメインは梅里雪山である。京都大学学士山岳会の遭難事故で登山家の間で知られる山であるのみならず、チベット仏教の聖山としても有名。

梅里雪山は幾つものピークが集まる一つの山群である。行政的には雲南省迪慶チベット族自治州徳欽県と西藏チベット自治区左貢県および察隅県にまたがる山塊である。地形的には怒江(サルウィン河)と瀾滄江(メコン河)の間にそそり立っている。六千㍍以上のピークは6座あり、その主峰はカカボ峰6740mである。山群は雲南省とチベット自治区の境にあるが、主峰の山頂は雲南側にある。

梅里雪山とは現地語で「薬草多い山」を漢族が漢字で当て字にした山名であるが、山域全体のうちカカボ峰を含むその北部を梅里雪山とよび、主峰の南に位置するメツモ峰(海抜6054m)を含む南部を太子雪山と称することもあるようだ。一帯は中国政府の国務院により「三江並流」全国第二批重点風景名勝区に指定されている。世界遺産の候補にも名乗りをあげていると聞く。

山群東側のすぐ麓を流れる瀾滄江(メコン河)の標高は二千㍍まで下がり、カカボ峰の頂上との高度差が4700m以上にもなる。また西側のサルウィン河はメコンより標高が低いそうだから、山群西側では河からの標高差はもっとあることになる。チョモランマがベースキャンプから見上げる高度差が3600mなのに比べて、こちらのほうが突然にそそり立っているといえよう。実際のところ谷底近くから見上げる主峰は圧倒的で、その迫力に涙がにじみ出てくる思いだった。

登山活動は幾度も試みられているが、いずれもが失敗に終わり未だに未踏峰である。主峰以外の六千㍍以上のピークも全て未踏のままである。主峰カカボ峰へは1987年の上越山岳会、1989年に京都大学が一次隊、1990年に二次隊、1996年に三次隊を中国と合同で派遣している。二次隊では東面の第2バットレスルートで頂上まで270mの所まで達している。他にアメリカの登山隊もこの山域に入って山群第2峰のPK6509の登頂を試みたことがあるが失敗に終わっている。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

飛来寺より女神メツモ峰 ©1995 Andow

第二次日中合同登山隊遭難碑©1995

Andow

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

現地への交通事情

《日本~中国間のフライト》

日本エアシステムが週2便(日、水)、関西国際空港から雲南省の省都昆明に直行便を飛ばしている。ツアー会社が席を独占的に確保してしまうことが多く、格安チケットは比較的取りにくいが、2ヶ月以上前もって予約すれば問題ない。今回は割引航空券で往復47,000円であった。これは非常に安いと思う。東京から関空までのJR往復だけでも30,000円位かかるのがアホらしい。新幹線は高すぎる! 関東からだとJASの国内乗り継ぎ便や夜行バスが比較的安い。中国関係の格安チケットはアクロス(マップツアー系の旅行会社)が断然安いし確保しているチケット数も多い。関空昆明間の格安チケットは三週間のFIXチケットとなるので、それより長い場合はあまり安くはならない。正規料金は20万円くらい。直行便は飛行時間5時間40分。時差は1時間。その他の方法としては、上海、北京、香港、バンコク経由などがある。

《中国国内線フライト》

1999年に迪慶チベット族自治州の中甸に新しい空港がオープンした。昆明から中甸シャングリラ空港には週5便あり。季節によっては増便もある。たまたま今回到着翌日の月曜は便がなかったために今回は長距離直行バスで移動。座席さえ空いていれば到着して空港で翌日のチケットを購入できる。雲南航空のみで競争がないためか、ほとんど割引はないようだ。片道500元くらいだったと思う。日本での購入も可能だが現地購入の1.5倍くらいの価格は覚悟しておこう。

《中国国内陸上交通事情》

雲南は少数民族が地域ごとに分在しているので、昆明から徳欽まで向かう間に、イ族、バイ族、ナシ族、リス族、チベット族の地域を通過する。幹線道路沿いではさすがに民族衣装の人々を見かける機会は少ない。しかし景色は素晴らしい。大理の蒼山と聶海の間に広がる農村地帯、麗江の玉龍雪山、哈巴雪山、虎跳狭、中甸の高原地帯、東チベット最大規模のラマ寺、白茫雪山のゴルジェ地帯など見所は多い。雲南省は旅行をしていて面白い所が実に多い。中甸まで飛行機が飛んでいるとはいえ、せめて片道くらいはバスで行くことがお勧めである。

昆明から麗江までは高速道路が開通している。そこから中甸までも舗装路であり、さらに新しい高速道路を建設中である。昆明から中甸までバスで15時間で到達できてしまうのはちょっと前に比べると早くなったものだと思う。また飛行機だと天候次第で飛ばない可能性が多々あるが、車なら確実に一日で昆明からここまで来ることができる。

中甸から先は未舗装路のままである。白茫雪山峠は雲南でも最も高度のある峠であり、かつては荒れた道が続いていた。しかし旧道の横に新しく開通した道は、未舗装とはいえ比較的雪が降っても通行可能であるらしい。それでも中甸から徳欽までは片道一日がかりとなる。中甸まで飛行場ができたとはいえ、徳欽まで足を伸ばすには、まだパッケージツアー的一般観光客がやってくるには大変かなと思う。だからいいのかもしれない。多少の苦労なしにシャングリラは望めない。

中甸高原にて©2001 Fukuda

MAP

of YUNNAN雲南省はニワトリの形に見える