厚生労働省官僚(国民からの行政の受任者)の犯罪備忘録

文中の茶色文字は筆者が書き加えた部分であることは前節の場合と同じであり、やはり原文と区別して読まれたい。

厚生労働省編目次

- 補助金事業 厚労省側が人選 詐取容疑の官僚、工作か

(出典:2007年03月11日朝日新聞朝刊)

- 労働局78億円「不正」

(出典:2006年11月11日朝日新聞朝刊)

- 天下り先契約集中 国立病院機構目立つ随意契約

(出典:2006年3月4日朝日新聞朝刊)

- 天下り受け皿厚労省系法人、労災病院の食堂・売店独占 37年間随意契約

(出典:2005年11月8日朝日新聞朝刊)

- 03年度特別会計 雇用・労働保険料、厚労省天下り先69外郭団体に3800億円

(出典:2005年11月5日朝日新聞朝刊)

- 天下り先保険料頼み 事務所賃料月2600万円、総収入の95%が交付金 助成事業利用ゼロも

(出典:2005年11月5日朝日新聞朝刊)

- [「秘密主義」弊害再び−副作用続発 厚労省、公表に十年

(出典:2003年3月14日日本経済新聞朝刊)

- 被害拡大 国は認識 新3種混合ワクチンで賠償命令 不作為は認めず

(出典:2003年3月14日日本経済新聞朝刊)

- 新3種混合ワクチン訴訟の判決要旨

(出典:2003年3月14日日本経済新聞朝刊)

- 厚生省汚職事件、「官」トップも逮捕

(出典:FUKUSHI's Web Page ザ・20世)

[補助金事業 厚労省側が人選 詐取容疑の官僚、工作か](出典:2007年03月11日朝日新聞朝刊)

厚生労働省の研究事業補助金をめぐる詐欺事件で、同省から鹿児島県に出向していた現埼玉県保健医療部長の中村健二容疑者(49)=詐欺容疑で逮捕=の当時の部下職員が研究事業に加わったのは、事業の主任研究者ではなく同省側の意向だったことが、関係者の話でわかった。警視庁は、補助金の仕組みに精通した同容疑者が同省側に工作した可能性もあるとみて、経緯を詳しく調べている。

逮捕容疑となった01、02年度の厚生科学研究費補助金を受給し研究事業を行った京都府内の大学の教授によると、同研究事業では教授の下に中村容疑者の部下を含む8人の分担研究者が参加した。しかし、いずれも研究前に同省側が参加メンバーを選定しており、教授側には、旧知の厚労省職員から主任研究者になるよう要請があったという。

関係者によると、研究事業に支給された補助金は、多くの場合、分担研究者の側で満額が使い切られ、余剰分が返還されることはほとんどないという。事件の舞台となった研究事業について、大学教授は「分担研究者に配分した研究費はすべて使い切り、余剰金として返還されたものはなかった」と話す。

中村容疑者は出向前、同省で補助金の交付業務にかかわっており、こうした仕組みや慣例を熟知していたことが、補助金を詐取しようと企てた背景にあると警視序はみている。

[労働局78億円「不正」](出典:2006年11月11日朝日新聞朝刊)

検査院指摘 税無駄遣いなど452億円

会計検査院は10日、国費の使い道を検証した05年度の決算検査報告を安倍首相に提出した。税金の無駄遣いや不正経理、徴収漏れなどの指摘は473件、計452億円に上った。件数としては過去20年間で最多、金額も2番目に多かった。

3年間にわたった全国47労働局に対する検査では、裏金づくりなど悪質な「不正経理」や、不正とまではいえないが会計法令に違反する「不適正経理」も含めた総額は78億円にのぼった。このうち不正経理(11億円)は兵庫、広島など25局で確認された。不適正経理は全47局で行われていた。

また、偽造クレジットカードを検査する解析システム(購入・保守費計約9億円)が、設置されている警視庁や道府県警など51カ所のうち19カ所では偽造カードの押収がなく一度も使われなかった。32カ所では押収された約4万枚のうち検査されたのは197枚にとどまり、警察庁は運用を中止した。

国土交通省関連では、千葉県や大阪府など15事業主体が計画した21の公営住宅の土地取得費として国の補助金計約71億円が投じられたが、財政悪化などの理由で着工されないままになっている。

さらに、私学助成をした17都府県と文部科学省が、補助額の算定基準となる生徒数を過大に計上。OO〜05年度、国の補助金計約41億6千万円を余計に支出していた。

厚労省、1432人処分 労働局不正経理

厚生労働省は10日、全国の労働局の不正経理について会計検査院から指摘されたのを受け、免職1人を含む120人を懲戒処分、1312人を訓告や厳重注意などの矯正措置とする計1432人の処分を発表した。昨年までの公表分をあわせると、処分者は全47労働局で2524人となり、ずさんな経理が全国に広がっていることが浮き彫りになった。

不正経理のうち、カラ出張やカラ雇用など悪質なケースが新たに発覚したのは、今回対象になった22労働局のうち、秋田や愛知などの18労働局で、総額は計3億880万円。

懲戒免職となったのは秋田労働局の男性職員(50)で、事務用品購入を装うなどして、約546万円を着服していたとみられる。同省は刑事告発する方針。また、同省所管の財団法人21世紀職業財団の元愛知事務所長(65)が、同事務所の切手116万円分を着服していたことが発覚、同財団は同日付で、元所長を業務上横領容疑で、名古屋地検に告訴した。元所長は名古屋市内のハローワークの元所長でもあり着服金の一部で本省職員に背広を贈っていたという。

また、秋田・福島・鳥取の3局では、別途経理金(プール金)から出張中の本省職員との懇親会費用を出していた。

懇親会の費用や宿泊費を負担せずに接待を受けていた側の13人も厳重注意処分にした。事務方のナンバー2である上村隆史・厚生労働審議官も、本省の会計課長だった99年2月、鳥取に出張した際に懇親会費用を支払っていなかったとして、処分を受けた。

同省の及川桂・地方課長は「47局すべてで不正経理が確認され、手法などにも共通する点があり、組織的な問題があった」と認め、12月にも法令順守を徹底するための専門室を設置するとしている。

[天下り先契約集中 国立病院機構目立つ随意契約](出典:2006年3月4日朝日新聞朝刊)

厚生労働省所管の独立行政法人「国立病院機構」が運営する全国の旧国立病院の駐車場管理などの委託契約を、病院OBらが役員を務める民間企業が随意契約などで集中的に結んでいたことが分かった。この企業が事業を引き継いだ公益法人も独占的な受注が問題視され、98年に事実上の解散に追い込まれた。だが、実際には役員の大半や事業は企業にそのまま引き継がれていた形だ。問題となった企業は「保健医療ビジネス」(東京都渋谷区)、3日の参院決算委員会でも取り上げられ、川崎厚労相は「公正競争で受注しているか問題。食堂や駐車場は随意契約でなく競争入札にすべきだ。指導して変えていきたい」と答弁した。

関係者によると、監査役を除く役員12人のうち9人は旧国立病院出身者だという。

同機構によると、運営する146病院のうち、04年度に駐車場管理業務を外部委託していたのは49病院あり、うち42病院が同社と契約していた。32病院は随意契約で、契約総額の9割にあたる約8億7400万円を同社が占めていた。

院内の売店などを経営する事業でも、同社が70病院と契約し、最も多かった。契約件数は全体の3割以上の87件で、うち随意契約は22件。他に62件を病院が事業を総合評価して委託先を決める「プロポーザル方式」で契約していたが、関係者は「他に競争業者がなかったりして、随意契約と同じようなケースも多かった」と話す。

保健医療ビジネス側は「これまでの積み重ね、営業努力の結果。今後、競争入札が増えても、機構の方針に従い公正な立場で入札に参加させていただく」と話している。

[天下り受け皿厚労省系法人、労災病院の食堂・売店独占 37年間随意契約](出典:2005年11月8日朝日新聞朝刊)

厚生労働省所管の独立行政法人「労働者健康福祉機構」(旧労働福祉事業団、川崎市)が運営する全国36カ所の労災病院などで、同機構の関連法人が病院内の食堂や売店業務などを独占的に請け負っていることが分かった。いずれも随意契約で、関連法人が設立された1968年から慣例として続いていたといい、長年にわたって法人の便宜を図ってきた形だ。機構は「現在の契約方法を見直し、早急に競争入札に切り替える」としている。(勝亦邦夫、砂押博雄)

厚生労働省所管の独立行政法人「労働者健康福祉機構」(旧労働福祉事業団、川崎市)が運営する全国36カ所の労災病院などで、同機構の関連法人が病院内の食堂や売店業務などを独占的に請け負っていることが分かった。いずれも随意契約で、関連法人が設立された1968年から慣例として続いていたといい、長年にわたって法人の便宜を図ってきた形だ。機構は「現在の契約方法を見直し、早急に競争入札に切り替える」としている。(勝亦邦夫、砂押博雄)

労災病院の売店業務などを独占的に請け負っているのは、財団法人「労働福祉共済会」(川崎市)。旧事業団が中心になって設立した法人で、今年9月1日現在、常勤役員5人のうち、厚労省OBの会長を含む4人を旧事業団かちの天下りが占める。

特殊法人改革で旧事業団は04年に独立行政法人になった。より効率的な運営をめざした衣替えだったが、契約のあり方は改善されなかった。

共済会が随意契約で請け負っているのは、機構が運営する全国の労災病院と、リハビリテーションセンターなど2カ所の医療施設の計38病院の食堂と売店、理髪・美容の3業務。

いずれも病院内での営業のため、04年度の場合、共済会は機構に対し、施設使用料として約4150万円を支払う一方、独占営業による収入は全事業収入の約7割に当たる63億2千万円。OO〜04年度までの収入総額は350億1万円にのぼる。

清掃や物品搬送、設備管理など他の業務は、各病院がそれぞれ、競争入札を経て直接、業者や共済会と契約しているが、食堂など3業務だけは、機構が共済会と契約し、内容も3業務一括のうえ、全病院での営業を認めてきた。

共済会が一部の労災病院で請け負っている、清掃など3業務以外の業務の04年度の収入は20億8千万円。同年度の独占営業分の収入なども含めた機構関連の収入は約90億円にのぼり、全事業収入の98%を超える。

機構によると、病院内の食堂など3業務は、以前は事業団が自前でやっていたが、共済会の設立後は、「慣例的に一貫して共済会に請け負わせ、競争入札を実施したことは一度もなかった」(総務部)という。

国などの場合、会計法の規定から、随意契約ができるのは、緊急な時や価格が少額など特殊なケースに限っている。国から補助金などを受けている機構にも国に準じた会計規則があり、厳格な運用が求められている。このため、厚労省は「随意契約のため、施設使用料が割安であるなど共済会に有利な契約内容だった可能性は否定できず、透明性に問題がある」として、06年度からの改善を求めている。

機構は「利用者の少ない遠隔地の病院もあり、ほかに出店を希望する業者が少ないだろうとの判断があった。共済会にノウハウの蓄積があるとはいえ、本来は競争入札を実施すべきだった」としている。

<キーワード>労働者健康福祉機構

04年4月、特殊法人・労働福祉事業団から衣替えして発足した厚生労働省所管の独立行政法人。労働災害の治療や予防を主な目的に、労災病院など38の医療施設や11の看護専門学校などを運営する。産業災害による殉職者を慰霊する高尾みころも霊堂(八王子市)の運営を国から委託されている。04年度の収入は、労働保険特別会計からの交付金約260億円を含め約2800億円。職員数は今年9月1日現在で約1万4千人。常勤役員6人のうち2人は厚労省OB、1人が同省からの出向者。

[03年度特別会計 雇用・労働保険料、厚労省天下り先69外郭団体に3800億円](出典:2005年11月5日朝日新聞朝刊)

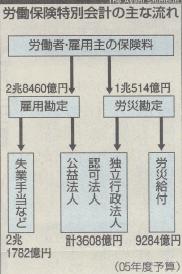

企業や従業員が納める雇用保険などの保険料が主な財源となっている「労働保険特別会計」から03年度、厚生労働省の69の外郭団体に、補助金など計3800億円余りが支出されていたことが分かった。05年度予算でも、62団体に計3600億円余が計上されている。このうち51団体の役員に、今年5月現在、延べ180人の同省出身者が就任しており、保険料から多額の資金が「天下り法人」に流れ込んでいた形だ。団体の中には予算の無駄遣いが指摘されているところもあり、厚労省は見直しを進めている。(岩田清隆、砂押博雄)

実績低い法人も

特別会計(特会)は現在、労働保険のほかに道路整備や国民年金など30ある。しかし、一般会計と比べ支出のチェックが甘く、無駄遣いや不要不急の事業が多いとの批判が絶えない。

経済財政諮問会議の民間議員がまとめた改革案では、労働保険を含めた13の特別会計について「撤退、民間委託する」と明記。国会でも一部特会の廃止なども含めた改革が論議されている。

労働保険には、失業手当などをまかなう「雇用保険」と、職場などで事故にあった時の治療費などに充てる「労災保険」があり、同特会はそれぞれ「雇用勘定」と「労災勘定」に分かれる。

05年度予算で見ると、雇用勘定の収入は3兆2721億円。大半は企業や労働者からの保険料で、ほかに失業手当に充てるため一般会計からも4261億円が投じられている。一方、失業手当などの保険給付への支出は2兆1782億円を見込んでいる。

労災勘定では、保険料に一般会計13億円を加えた1兆527億円が入り、労災にあった人の治療費や年金支給などには9284億円を予定する。各勘定での収支の差額の多くが外郭団体に流れ、保険給付と関係のない事業に使われる。

決算額が確定している03年度の両勘定を調べたところ、厚労省所管の独立行政法人や公益法人など計69団体に、補助金など総額3807億2100万円が交付されていた。うち16団体には両勘定から資金が交付されていた。

勘定別に見ると、雇用勘定からは44団体に計2697億6200万円が支出された。最も多かったのは、「雇用・能力開発機構」の約1519億円で、同勘定からの全交付額の6割近くを占める。

同機構は04年度、失業予防などが目的の「雇用保険3事業」の助成事業を31事業行った。しかし、利用実績を調べると、実績がゼロだった1事業など、予算に対して実際に使われた額が3%に満たないのが4事業あった。これらを含め、実績が予算額の半分以下の事業は13あり、全体の4割を超えた。

労災勘定では41団体に計1109億5900万円を支出。「労働福祉事業団」(現在は「労働者健康福祉機構」)の約572億円が最も多かった。

一方、このうちの51団体の役員には、複数の団体で理事を兼務する者や、報酬を得ていない非常勤役員も含め、延べ180人の厚労省出身者が就任。同省OBの常勤役員が多い団体には、「高齢.・障害者雇用支援機構」と「産業安全技術協会」の各5人、「福祉医療機構」の4人などがある。

厳粛に受け止め

厚生労働省雇用保険課の話

特別会計の予算執行などへの批判は厳粛に受け止める。事業の大幅な見直しを進めており、補助金なども絞り込んでいる。今後はさらに交付額、交付先の団体数ともに減るはずだ。

[天下り先保険料頼み 事務所賃料月2600万円、総収入の95%が交付金 助成事業利用ゼロも](出典:2005年11月5日朝日新聞朝刊)

「労働保険特別会計」(特会)から、年問4千億円近い補助金などが、厚生労働省の外郭団体に流れていた。多数の天下りで「第2の厚労省一」のような団体や、収入の大半を補助金などが占める団体も。個々の団体を見ると、保険料が天下りの受け皿の維持に使われているかのような実態が浮かび上がる。(岩田清隆、砂押博雄)

役貝に1700万円

横浜のJR桜木町駅前に立つ29階建てのオフィスビル。その20〜23階に、旧労働省系最大の団体、「雇用・能力開発機構」が入っている。特会からの交付額は常にトップで、03年度も1500億円を超えた。オフィスのーカ月の賃料約2600万円も補助金で賄われる。

職員数4千人余。47都道府県に出先事務所を持ち、「職業能力開発促進センター」と呼ばれる業訓練施設が全国に62カ所ある。

前身は61年に設立された雇用促進事業団。99年の改組を経て昨年3月、独立行政法人(独法)に。

旧労働省事務次官の天下り指定席だった理事長批判をは民問から招いたものの、今年4月現在、5人の役員のうち2人は厚労省OBが占め、幹部職員にも同省から14人が天下っている。役員の年間報酬は1人平均約1700万円になる。

業務は、労働者や失業者への職業訓練や、中小企業の雇用創出や人材確保のための助成金・奨励金の支給など。事業団時代に全国に建てた2070の「勤労者福祉施設」を破格の安値で売却し、批判を浴びた。

04年度に同機構が窓口となって実施した「雇用保険3事業」の助成事業は31にのぼる。しかし、利用実績の低い事業も目立った。

例えば、「建設業労働移動支援能力開発給付金」事業は、約2億2千万円の予算が計上されながら、全く利用されなかった。

厚労省の担当者は「建設不況の影響」というが、「新規事業のため周知に時間がかかる」と、05年度も同額の予算を組んだ。

予算額が17億円余だった「中小企業雇用管理改善助成金」の利用率は1.6%。05年度は減額したが、それでも9億円余を計上している。

雇用保険制度に詳しい国際基督教大の八代尚宏教授は「貴重な保険料が財源なのだから、効果が不明な今のやり方から、労働者に直接給付し、支援する方向に変えるべきだ」と指摘する。

第2の厚労省

03年度に補助金や委託費約36億8千万円が交付された財団法人「産業雇用安定センター」。出向や転職の仲介を専門に扱う機関として87年、旧労働省の肝いりで発足した団体だが、今年4月現在、正規職員93人のうち49人を厚労省OBが占める。理事長も同省の元幹部の天下りだ。

交付減っても

女性の社会進出を支援する財団法人「21世紀職業財団」も、正職員178人のうち58人が同省出身者で、3割以上を占める。

03年度に同財団に交付された補助金や委託費は約75億円。年間総収入の実に97%にものぼる。04年度の交付額は約60億円に減ったが、それでも年間総収入の95%で、「補助金依存型」の典型例だ。

仕事と育児の両立支援や職場でのセクハラ防止など、民問に委託できそうな業務が目立つが、財団は補助金の割合が高い理由について、「女性労働者の支援事業は、当財団以外に担う主体がないため」と力説する。

[「秘密主義」弊害再び−副作用続発 厚労省、公表に十年](出典:2003年3月14日日本経済新聞朝刊)

(出典、日本経済新聞2003年3月14日朝刊)

MMR訴訟の経過

|

| 1988年9月 |

厚相(当時)がMMRワクチン製造を承認 |

| 1989年4月 |

全国で接種開始 |

| 1989年10月 |

兵庫県の原告の長男が接種 |

| 1989年12月 |

兵庫県の原告の長男死亡 |

| 1991年4月 |

岩手県の原告上野花さんが接種 |

| 1991年6月 |

大阪府の原告木下正美さん夫婦の長男大輔ちゃんが接種 |

| 1992年8月 |

大輔ちゃん死亡 |

| 1993年4月 |

厚生省が接種を中止 |

| 1993年5月 |

ワクチンの製造法を無断で変更した疑いで阪大微生物病研究会を厚生省が立ち入り検査 |

| 1993年12月 |

大阪と兵庫の原告が提訴 |

| 1994年2月 |

厚生省、阪大微研に50日間業務停止処分 |

| 1996年4月 |

岩手県の原告が提訴 |

| 2002年5月 |

訴訟がいったん結審 |

| 2002年10月 |

国会での国側答弁書で新事実が判明したとして、原告側が弁論再開の申し立て |

| 2003年1月 |

弁論再開、最結審 |

わずか3ヶ月で一人死亡、二人に重い副作用−。1989年4月に新三種混合(MMR)ワクチンの予防接種を始めて間もないうちに被害が相次いでいたが、厚生労働省がこうしたデータを明らかにしたのは昨年9月の政府答弁書だった。過去に多くの薬害問題で行政の不作為を厳しく批判された同省だが、副作用被害をを積極的に公表しない「秘密主義」が今回も繰り返されたともいえる。

MMRワクチンは当初から無菌性髄膜炎を発症する危険性が指摘されていた。半年足らずで60万−70万人が予防接種を受け、副作用は4人出たとして同省は「発生率は10万−20万人に一人」とみていた。その後、「数千人に一人」、さらに91年5月には「1200人に一人」と発生率が急速に上がったが、こうした情報を国民に責任を持って公開してこなかった。

訴訟でも、これだけ早い時期に国が危険性を認識していたことが判明したことで、原告側が「データ隠し」と指摘、いったん結審した弁論再開を求める申し立てをするなど判決が4ヶ月も遅れる混乱が生じた。

日本の予防接種率は海外に比べ高いとはいえない。例えばはしかの予防接種は効果が大きいにもかかわらず、国内では一歳児で5割程度。「副作用が怖い」という親もいる。米国では接種率が95%以上で撲滅に向かっているが、日本人渡航者が発症するケースが相次ぎ、最大のはしか輸出国になるなど国際的な問題にもなっている。

被害が発生した場合には救済はしているものの、データ公表は現在でも厚労省に積極的な姿勢はなお見られない。

医薬品の副作用に詳しい別府宏圀医師は「MMRのように副作用の情報を迅速に出さないと国民は不信感を募らせるだけ」と指摘。そのうえで「一人ひとりが危険性を判断できるように国は副作用被害を集めるだけでなく、すばやく国民に公開する義務がある」と話している。

[被害拡大 国は認識 新3種混合ワクチンで賠償命令 不作為は認めず](出典:2003年3月14日日本経済新聞朝刊)

全国で約1800人が無菌性髄膜炎を発症した新3種混合(MMR)ワクチンを巡る唯一の損害賠償請求訴訟で、大阪地裁は13日、国と製造元の阪大微生物病研究会の過失責任を認めたが、原告が主要な争点と位置づけていた国の不作為の責任は認めなかった。勝訴した子供二人の遺族、家族も「国が早くワクチンを中止していれば、多くの子供が被害にあわずにすんだのに」と、判決に納得できない表情だった。

MMRワクチンの副作用で、ウイルスが脳と脊髄(せきずい)を覆う髄膜にに入って炎症を起こす無菌性髄膜炎は、1989年4月の接種開始直後から報告例があった。このため、判決では原告の子供が接種した同年秋までに、国側が副作用の発症率が当初の10万−20万人に一人を大きく上回っていることを認識していたと指摘。

さらに「調査を重ねるごとに発生率が高いことが次第に明らかになっている状況では、慎重を期して接種を一時見合わせる措置を取ることも行政上の判断として望ましかった」と判示した。

しかし、判決は当時「ワクチンの安全性が明白に否定されたとはいえない」「無菌性髄膜炎は一般的には予後が良いものと認識されていた」などとし、「国が接種を一時見合わせる措置を講じ、薬事法上の緊急命令を発すべき法的な義務があったとは認められない」と結論づけた。

副作用が次々に明らかになる過程で接種を中断していれば、原告をはじめ多くの子供が被害を免れたのは事実。原告弁護団からは「国の裁量権への遠慮があるのではないか」との疑問の声も上がった。

判決はその一方で、「予防接種は社会防衛という見地から、国が主体となって実施するもの」とし、国が阪大微研に対する監督義務を尽くさなかったと認めた。

ところが、その根拠となる製造方法の違反が発覚したのは接種中止後。阪大微研が製法を承認された方法に戻して91年10月に製品を販売したところ副作用の発生率が減少、国が変化を不審に思って立ち入り検査したことがきっかけだった。

もし、阪大微研が未承認の製法を元に戻さなければ、その後も違反が分からなかった可能性は高く、ある厚生労働省の職員は「国は製造元の細かな製法の変更まで見抜けない。スピード違反が原因の交通事故で、運転手の責任を国が取るようなもの」と首をかしげている。

(「スピード違反が原因の交通事故で、運転手の責任を国が取るようなもの」とは、そこまで民のやっていることを監督できない、だから、国がそこまでの責任を負わされても対処のしようがないということだろう。下記の判決要旨によると、国の過失とは国の監督義務についての過失にすぎない。この監督義務の範囲を超えるというわけである。監督は手に余るといいながら、情報公開も拒み続けてきたとはどういうことだろう。ところで、この職員は監督手法について考えたことがあるのだろうか。国が直接監督するのではなく、経営者が内部統制組織を整備し、その経営体の構成員が定められた手続きを遵守していることを第3者に監査させ、経営者に監査報告書とともにその遵守状況について公表させる仕組みをつくる方法もある。監査は証券取引所に上場する企業についての会計監査ばかりでなく、環境監査、森林認証制度などその対象と有効性の認識が広がりつつある。官僚はその権限を侵食するものとして監査という監督手法があることを無視しようとしているのではないか。血液製剤事件で秘密主義がもたらす悲惨を厚生官僚は学んだはずだ。しかし、同じ悲惨を繰り返すとは確信犯ではないか。国民を危険から救うべきときに自分らをまず救おうとする姿勢が人の信頼を失わせる。)

[新3種混合ワクチン訴訟の判決要旨](出典:2003年3月14日日本経済新聞朝刊)

[国の過失(この部分のみを抜粋)]

カナダでは、MMRワクチンでは接種後数ヶ月に3人の無菌性髄膜炎の患者が発生した。カナダの州保健省が88年7月、ワクチンの使用禁止、回収の措置を取り医学雑誌で報じられた。

予防接種には危険があるが、社会防衛の見地から国が主体となって実施している。接種は体内に病原体を注入して生命・身体に影響を及ぼし、国の監督義務ないし責任も相当重い。ワクチンについても国が監督権限を持ち、製造者が国に承認された方法を遵守するよう監督する義務、責任を負う。

阪大微研の製造現場、本部には承認された方法を遵守する意識が徹底されず、薬事法の規制が十分に周知徹底されていなかったと推認できる。国の指導監督は不十分で、副作用の発生による被害の結果について予見可能性があるから、国には少なくとも過失責任が認められる。

しかし、製造承認の時点ではまだ、接種後に3人の患者が発生したと報じられたに過ぎず、副作用と確定されていなかった。国がワクチンの安全性について十分審議、確認すべき義務を怠ったとは認められない。

89年7月、新しい検査法によって従来、野生株によると思われていた無菌性髄膜炎がワクチン株によるものである可能性が指摘された。同年9月時点で厚生省(当時)は無菌性髄膜炎の発生が10万人から20万人に一人であると考えていたが、同年10月、184人に一人の発生との報告を受け、90年1月ま 厚生労働省所管の独立行政法人「労働者健康福祉機構」(旧労働福祉事業団、川崎市)が運営する全国36カ所の労災病院などで、同機構の関連法人が病院内の食堂や売店業務などを独占的に請け負っていることが分かった。いずれも随意契約で、関連法人が設立された1968年から慣例として続いていたといい、長年にわたって法人の便宜を図ってきた形だ。機構は「現在の契約方法を見直し、早急に競争入札に切り替える」としている。(勝亦邦夫、砂押博雄)

厚生労働省所管の独立行政法人「労働者健康福祉機構」(旧労働福祉事業団、川崎市)が運営する全国36カ所の労災病院などで、同機構の関連法人が病院内の食堂や売店業務などを独占的に請け負っていることが分かった。いずれも随意契約で、関連法人が設立された1968年から慣例として続いていたといい、長年にわたって法人の便宜を図ってきた形だ。機構は「現在の契約方法を見直し、早急に競争入札に切り替える」としている。(勝亦邦夫、砂押博雄)